维舟:中国人从失败中得到教训了吗?

文/维舟

甲午战争是近代中国的一场大败局,泱泱大国竟被原先一向轻视的“岛夷”日本击败,堪称奇耻大辱。此前的半个多世纪里,清朝早就不止一次败在英法等列强手中,但都不如甲午战争引发的震动大,一代代的中国人都在反思这个问题:我们那时怎么会败给日本?

失败诚然是不可否认的事实,但能不能从失败中得到教训、得出什么样的教训,那就是另一回事了。黑格尔有句著名的格言:“历史给我们最大的教训,就是人类从来不会从历史中吸取教训。”这话用在甲午战争上也很恰当,确切地说,当时的中国并非不想吸取教训,但吸取的却不一定是正确的教训。

首先值得注意的一点是:甲午战争对近代中国如此重要,但我们对它的研究却在很长时间里相当不足。

直到1930年代中期,中国官方才修撰了第一部甲午战争史——《甲午中日战争纪要》,而这居然还是国民政府参谋本部参考了日本参谋本部在甲午战争后编撰的《日清战史》之后修撰成的。

这不是偶然的,鸦片战争是中国近代史的转折点,但在茅海建那本《天朝的崩溃:鸦片战争再研究》(1997年首版)问世之前,也从未得到细致深入的研究。

也就是说,大败局虽然创巨痛深,但奇怪的是,我们迟迟没有认真复盘,审视究竟在哪里出了问题,而是满足于得出一些大而化之的笼统结论,尤其是道德教训。

在战败后的第一时间,就有很多人在完全没有了解战场上究竟发生了什么的情况下,断言战败是因为“汉奸”破坏,又或是某些将领“贪生怕死”。这会导致统治阶层随之倒向唯意志论,认为武器是不重要的,重要的只是作战官兵的“精神”,而战败也就被归结为作战意志不够坚定。

这其实是一种拒绝承认问题的思路,既不客观地看待敌我双方在武器装备上的差距,更看不到军队在现代化程度、指挥体系和战术协同等各方面的缺失,而一味认定只要在战场上敢于拼斗,就能解决所有问题。然而,这样是无法带来改进的,因为那背后隐含的意思是:我们本来可以胜利,只要“用对人”就行了。其结果就是,解决问题往往变成“解决人”:选出一批替罪羊处理掉,就此草草了事。

陈悦的这本《沉没的甲午:北洋悲歌与晚清大败局》中突出的一点,就是以大量的细节还原了历史真实,让我们意识到,这种“忠奸”模式的道德化史观是具有极大误导性的:李鸿章对战争形势有着清醒的认识,绝不是什么简单的“投降派”;平壤之战中撤退导致溃败的叶志超也并非胆怯,而是因为在平壤已弹尽粮绝;当然,邓世昌、刘步蟾等将领都英勇顽强,甚至也客观评价了“洋烈士”……

说实话,以当时清军在后勤、装备、医务等方面的落后,要抵挡已经近代化的日本军队,也就只能靠性命相拼的孤勇了,但他们的个人道德努力不足以弥补制度性的缺陷。

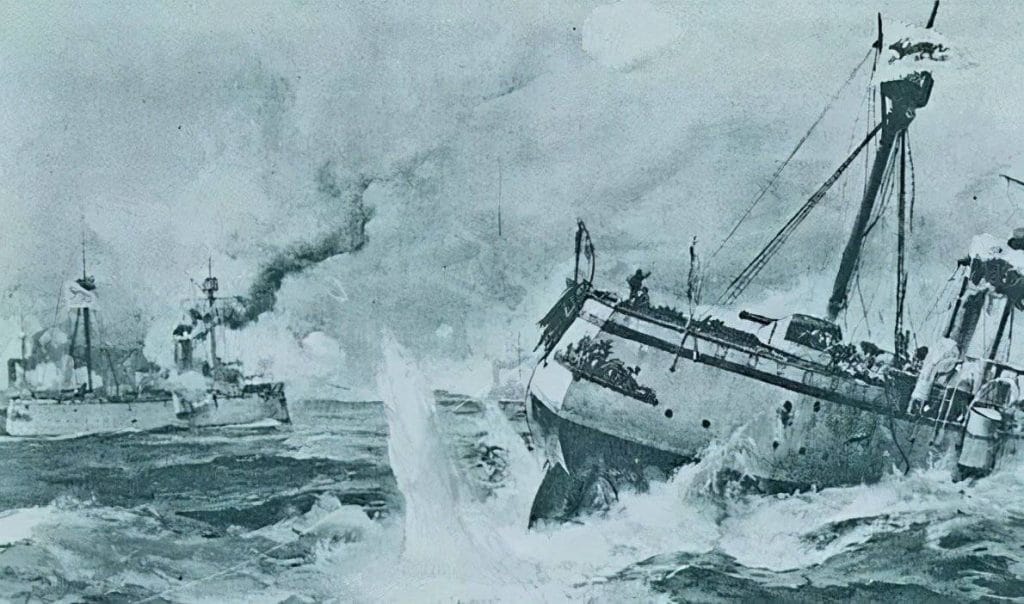

具体到海战,日本舰船不仅航速更快,且普遍采用了速射炮,每分钟可以打出7—8发炮弹,而北洋水师的战舰不仅航速慢,火炮射速也慢,每3分钟只能打出2发,弹药还时常不足。

在这样的差距之下,李鸿章所说的“避战保船”其实才是明智之举。然而避战会被扣上投降派的帽子,本来合理的战术就此受限制。在大东沟海战中,实力不足的北洋水师与占据优势的日军缠斗多时,不仅无法形成战术上的优势,最终还迎来了决定性的失败。

一直以来,对清朝在甲午战争中的战败原因,还有一个流传甚广的说法:腐朽没落的清王朝挪用了北洋海军的军费去修建颐和园。然而,陈悦在辨析档案文献时发现,“为颐和园工程所动用的海军经费,是海军衙门掌握的广义的海军经费,同一时期北洋海军的军费并没有受到任何的侵占”,也就是说,出现这样的传言,其实是为了给失败找理由,进而指控慈禧太后等清王朝统治者为了一己私欲而误国。这仍然是“解决人”的思路,但现实却更为严酷:北洋海军的失败,是无法仅靠“换人”来解决的。

当时中日之间存在的差距不是程度上的,而是结构性的:日本在经历明治维新之后,已经脱胎换骨蜕变为一个近代化国家,但当时保守的清朝,洋务运动仍不过是沿海社会的边缘现象。即便是像北洋海军这样受过严格专业训练的职业军人群体,仍然没有什么社会地位,并没有全社会的认可和支持为基础,正如陈悦一针见血指出的,“同是近代化,日本是举国近代化,而清王朝实际只是一场海军近代化运动”。

在陈悦看来,洋务运动的问题并不只在于一味着眼军事近代化、海防近代化,还有其他一些弊端,“最为严重的就是缺乏顶层设计和全盘战略”,具体做法多由各地自行筹谋,缺乏相互的协调配合。

但在此有必要追问一下:为什么缺乏顶层设计就是缺陷?英国工业革命有顶层设计吗?问题并不是各地开展洋务运动时一盘散沙、各自为政,而是中国的现代化本身就是赶超型的,时间紧迫又缺乏安全的外部环境,并且始终需要应对严酷的外部挑战,势必导致决策者首先顾及军事近代化。

当然,这种缺乏协同性的问题,在战场上是致命的:陆、海军之间缺乏协调,连防御大连湾的两支部队也并无统属关系;战场上千头万绪,瞬息万变,却往往没有指定具体的负责人,造成指挥效率相当低下。但公平地说,这种协同性一直是战争指挥中的组织难题,本身就需要中国实现现代化才有望做到,对清朝来说是太过超前了。

当时最可笑的一个例子,竟有人向日方提出,隶属广东海军的广丙舰不是北洋军舰,希望日军能予归还。在鸦片战争期间也有这样的例子:舟山开战前,清军水师官兵居然对英军抱怨说,这是广东人搞出来的麻烦,“你们应该去打广东人,而不是打我们,我们没有伤害过你们”。

晚清的中国人,普遍缺乏民族、国家的整体观念,“今思十年前甲午之役,台湾既已割让,然官僚中竟有不知之者。甚至庚子之变时,京畿之地虽为之震惊,然东南地方官僚中竟有全然不知、歌舞醉饱者”(《清末筹备立宪档案史料》第一编《三、黄瑞麟折》)。

凡此等等,均暴露出中国在这场决定国家命运的战争中并没有作为一个整体参与其中。难怪有人说,甲午战争实际上是李鸿章一人对日本一国的作战,因为全国其他地方并没有动员起来。战争结束后,《泰晤士报》评论:“中国仅为各省之堆积,全然没有可称为统一国家等之价值。”

相比起来,日本是蓄谋已久、赌上国运的,动员出了全部战争潜力。虽然中国人一向轻蔑地将日本看作是远比自己落后的“岛夷”,但事实上,日本早在十六世纪至十七世纪就已经实现了全国市场一体化,人员、物资和货币都得以全国性流通,在现代化的过程中,这是一个关键优势,在战争中也便于调配军队和战略物资。

而晚清的中国,仍沉浸在“天朝上国”的迷梦中,对敌我双方的优劣势一无所知,梁启超在回顾甲午战争的失败时沉痛地说:“中国人寡知日本,不鉴不备,不患不悚,以至今日矣。”

甲午战败空前暴露出一个严峻的问题:当时清朝的体制,已经不适应一场近代战争。这不是靠几个人的孤勇或英明能弥补的,更不是靠事后找替罪羊能解决的,越来越多人意识到“老办法已经不能解决新问题”,必须全面改造国家。

日本在明治维新后,仅仅用了一代人的时间就能击败清朝,这不能不让人在震惊之余,深思再三。可以说,没有甲午战败,就没有戊戌变法,也不会有朝野士人的觉醒,更不会有大批留学生东渡日本求学,积极谋求变革,“革命党人”是在那之后才出现的——无论是“变法”还是“革命”,都是中国人在绝境之下寻找出路的尝试。

虽然人们得出的教训、找到的出路各不一样,但有一点是一致的,那就是中国人第一次被唤起了强烈的危机感。在那之后,“救亡图存”才成为知识分子心目中迫切的使命。

可以说,甲午战争就是镜子,提醒着不同时代的中国人:我们距离真正的现代化还有多远,是否已经足够反思自身的问题,能否比晚清时更好地回应挑战。从这一意义上说,甲午战争永不过时。

###