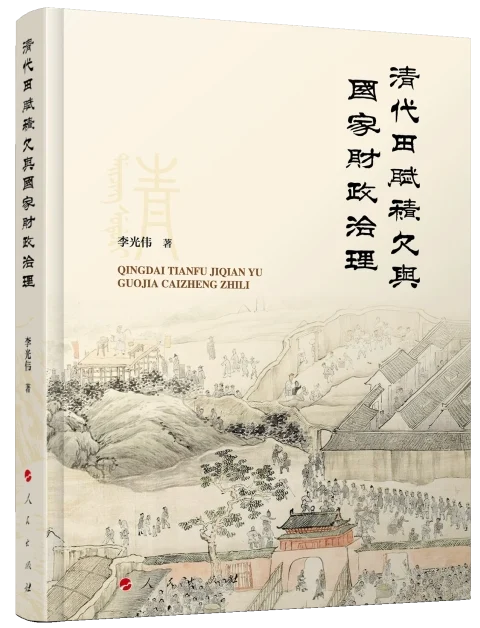

盛世危局:探寻清代荒政与财政交织互动的锁钥

文/李晨旭

田赋是传统中国赋税和财政的主要来源,征收时由于人为拖欠与因灾缓征而产生积欠,导致国家财政收入短少。中国历代王朝不同程度地存在田赋积欠,但没有一个朝代的田赋积欠像清代这样频率高、数额大,田赋积欠从未如此严重。田赋积欠问题深刻影响清代荒政和财政等关键领域,关乎清朝国家盛衰。《清代田赋积欠与国家财政治理》(李光伟著,人民出版社2024年6月第一版)从清朝存在的巨额田赋积欠切入,剖析了以农业立国的帝制王朝从“财政”到“仁政”这一渊源已久的国家制度何以在帝制晚期弊病丛集。

以“惠爱黎元”为宗旨的田赋蠲缓制度是清朝的惠民大政,但由于18世纪后期以来清代财政体制与社会经济发展的结构性矛盾,加上吏治腐败,各省财政亏空严重,田赋蠲缓的实效逐渐发生变异。官僚系统利用清廷普免积欠之机,通过捏报农业歉收缓征田赋、混官亏于民欠等手段弥缝亏空,将财政压力隐性传导给民众,致使旨在惠民的蠲缓制度很大程度上名实脱节,田赋征收弊端积重难返。面对田赋蠲缓与积欠引发的严重国家财政危机,清廷将在民间慈善事业成功使用的征信录模式引入赋税征缴领域,希冀借此革除官吏中饱,增加财政收入。然而,赋税征缴情况极其复杂,地方利益集团抵制、官僚敷衍塞责、民众智识水平有限,以及征信册自身负面影响等因素交错,导致征信制度无法从根本上解决赋税经征积弊。

这一历史过程深刻揭示了中国荒政和财政在帝制末期面临的困境,既体现于财政体制与社会经济发展的脱节,也表现在吏治腐败对荒政和财政实践的扭曲。清廷在财政治理上的制度努力与失败,既为理解帝制晚期的财政状况、制度困境、社会矛盾提供了典型案例,也为研究历史时期中国财政与荒政的演变提供了重要参考。

饥荒中的财政应变之法

白银在明清商品经济和农业经济中逐渐占据重要地位,促使传统产业结构发生显著变革,小农经济的农业生产体系随着白银货币化出现自然解体形貌,反映在财政领域即从实物财政向货币财政转型。这一过程受到传统自然经济体制的明显制约,且专制主义皇权与货币财政存在制度上的相悖之处。

清代白银货币币值变化幅度体现出与市场的显著相关性。清前期,财政状况相对平稳,统治者通过高度集权强化政局秩序稳定,“永不加赋”“摊丁入亩”等政策进一步促进税收定额化、财政手续简化,减轻了民众负担,放松了人身控制。然而,随着白银货币化程度加深,财政体制逐渐僵化,难以适应社会经济发展需求,“永不加赋”徒有虚名,救灾恤民的荒政被贪官污吏利用而弥缝地方财政亏空,导致田赋拖欠积渐成巨,流弊深重。

货币财政由于流通性强、灵活度高,对市场的变化性与独立性要求更高,这需要国家平衡货币贮积与公共产品在总量与时空上的分配,确保财政决策迅速响应市场信号。然而,统治者拥有对国家资源的最终控制权与分配决定权,导致财政决策缺乏独立性与透明度,体现为在高度人治环境下缺乏决策理性,这与货币财政所需的决策环境产生矛盾。

货币财政转型受阻后,央地关系如何协调? 清朝给出的答案是“外重内轻”。清中后期,田赋积欠在连年展缓与弥缝亏空中走向恶化,而在这一过程中统治者固守祖训、墨守成规,治标不治本,无济于事。清代定额赋税制度与不完全财政体制导致地方财政压力持续增大,田赋积欠问题日益严重。

清代财政体制的突出特征是中央集权,长期以来财权高度集中于中央,地方缺乏财政自主权。这种体制在理论上虽然确保国家财政的统一性和稳定性,在实施初期也确实起到稳定财政、减轻民众负担的作用,但随着时间推移,难以适应地方经济和社会发展的多样性需求。清代人口爆发式增长是此前历朝历代没有遇到的新问题,人口膨胀与物价上涨导致地方政府财政赤字不断扩大,地方无法得到中央政府的足额拨款,只得以挪移款项、征收附加税等手段填补,引发官吏贪腐与财政亏空的恶性循环,影响及于田赋,进而波及荒政。

清代固化的财政体制与社会经济发展之间的矛盾是田赋积欠问题长期存在且难以解决的基础性原因。国家财政高度集中于中央,缺乏适应地方经济特性与社会发展需求的灵活性,在白莲教起义、太平天国运动等沉重打击下,清朝政治格局从内重外轻逐渐转向外重内轻,进一步削弱了中央的政治与财政控制,地方乱象丛生。

应变悖论下的民心既失

清史研究中,不可避免地在18世纪与19世纪之间形成一道学科划分的界线,以明晰社会性质与历史任务的质变。清代田赋积欠横亘于百余年动荡之间,在跨世纪的国家盛衰中体现出别具一格的原因、表征与影响,而这份历时漫长的见证,恰恰是帝制王朝“仁政”迷思在社会转型期间的破灭。

荒政,灾荒时赈灾济生以养民之策。《周礼》有言:“以荒政十有二聚万民:一曰散利,二曰薄征,三曰缓刑,四曰弛力,五曰舍禁,六曰去几,七曰眚礼,八曰杀哀,九曰蕃乐,十曰多昏,十有一曰索鬼神,十有二曰除盗贼。”根植于农业社会的荒政体系,其目的在于通过消极救济和积极预防保护天然脆弱的小农经济,以达到“一国兴亡之所系”——维护统治合法性。

从荒政走向“仁政”破灭

清朝以少数民族入主中原,多民族文化博弈与融合并存,承认与质疑交汇。清朝统治者特别注重汲取历史经验与教训,以强调和实施“养民”“惠民”,构建并巩固自身统治合法性。

从灾蠲制度的因革入手,综合考虑清代赋役制度发展与白银货币化程度,可以清晰地看到灾蠲制度的独特相貌。从唐代韩愈的“遇旱停征”,到宋代“倚阁”之议,相比这些较为粗略的制度形态,清代灾蠲制度更加周详完备,缓征制度在内容与实施规模上达到前所未有的高度。这不仅体现在缓征措施的丰富性上,更在于其根据灾情轻重缓急,灵活调整缓征期限与数额,从而更有效地减轻灾民负担。清代灾蠲制度的发展完善,不仅表现为减免范围广泛、操作程序严密,更在于其灵活性与多样化。清代田赋在国家财政收入中占据重要地位,而灾蠲则在起运和存留项下均有减免,显示出清政府对民生问题的高度重视。可以说,“仁政”政治话语的核心——“惠爱黎元”,在荒政灾蠲中体现得淋漓尽致。

中国帝制时代以儒家思想为核心治国理念。“百姓足,君孰与不足”是儒家民本思想的重要体现,也成为清廷政治宣传的无声之魂。清代灵活应变的田赋蠲缓制度有效发挥了救灾恤困的功能,推动社会经济发展,稳定民生秩序,为清朝统治合法性的构建和巩固提供了坚实基础,并推动形成统治者日益成熟的“仁政”话语和历史书写。

嘉道中衰,白莲教、各地农民起义不断,田赋加征在基层暴露的弊端日益突出,官吏浮收勒折愈加普遍。鸦片战争后,国门被迫大开,传统农业经济结构受到外来资本冲击,自然经济已无法满足新的需求。在西方列强虎视眈眈下,清朝国家财政在赔款、割地、丧权中陷入更大的危机。

庞大的浮收中饱集团背后,是田赋蠲缓制度的显著变化,除灾蠲基本按成灾等级执行外,普免新赋被不可逆转的普免积欠取代。田赋蠲缓的基层舞弊现象更加严重,惠民实效大不如前。尽管从统计数据看,清中后期以“荒政”名义让渡和失收的田赋总额高于清前期,但救荒的实际效果大幅下降。与康雍乾三帝相比,晚清统治者在普免积欠谕旨中已减少了乐道、自诩之词,表明其在内忧外患中也失去了彰显清廷恩惠的自信和兴致。

清朝尽管在19世纪还能继续消费18世纪构建起来的统治合法性“红利”,但历经太平天国运动、八国联军侵华等重大事变的冲击后,其统治合法性已被严重削弱。进入20世纪的革命时代,清朝的统治合法性日趋加快丧失,民众对清廷的信任度降至冰点,革命即将来临。

清廷处理满汉关系的核心,在于以汉族王朝传统思想推崇的“仁政”为手段,达到财政经济上的“休养生息”与政治观念上的“惠爱黎元”。但在晚清社会,随着蠲赋养民实效的弱化,统治合法性的话语构建和宣传已然独木难支。诚如书末所言,“革命派及社会舆论抨击和解构清朝统治合法性的强大思想武器之一,即揭露其‘永不加赋’与蠲缓‘仁政’的虚伪和欺骗”。历史回答了清朝这一政策演变的虚与委蛇,当执政者竭力构建的统治合法性被强有力反向瓦解后,试图用再多的政治话语巩固弥补,都无法挽回民心的弥散,说服力已褪,执政使命也就告以终结。

诚如本书作者所言,“进入19世纪,成熟完善的蠲缓制度因国家财政实力转衰而在实施期间出现困境和变异,主要表现在:一是常规的灾蠲分数额外加增之例基本消失,二是因灾缓征导致积欠激增,三是普免新赋转向普免积欠”。三层异化,恰恰对应了三层结构转型之际难以回避的悖论。其一,田赋缓征旨在减轻灾民负担,却于衍生积欠与普免积欠时被官吏弥缝地方财政亏空,不断激化社会矛盾,蠲缓制度的“养民”“惠民”之效大打折扣。其二,严重积欠导致国家财政收入锐减之际,清廷虽试图寻求转机,却因官吏中饱之风盛行,深陷亏空泥沼,且囿于“列圣成法”,束手无策。其三,普免积欠取代普免新赋,农民难以受益,朝野皆知,清廷却始终无法扭转积欠与亏空交相恶化的局面。

时人提出的改革思路,主要聚焦于调整央地关系与变革货币财政。然而,历史实践远非寥寥文字逻辑推演那般简易,末代王朝的特殊情境使其改革之路异常跌宕艰难。清政府为维系看似牢固的“超稳定结构”,仍试图对地方事权进行绝对掌控,不容丝毫分权;货币财政亦需依靠定额税收,以“永不加赋”彰显超迈前代的“仁政”,进而巩固并强化统治正当性话语构建。税制改革牵一发而动全身,必然触及“仁政”。改革成为抉择,要荒政实效,还是继续粉饰“仁政”。各方利益纠葛缠绕,改革者虽洞悉问题所在,却难以下定决心变更“祖制”;既得利益者极力维护旧制,新思想难以破冰前行。最终,税制改革在清朝政权覆亡的大幕下戛然而止。

###

来源:中华读书报